2019年2月4日

「人生のリセットボタン」から10年──元「超意識低い系」の彼女はもう一度「わたしなんて」を乗り越える

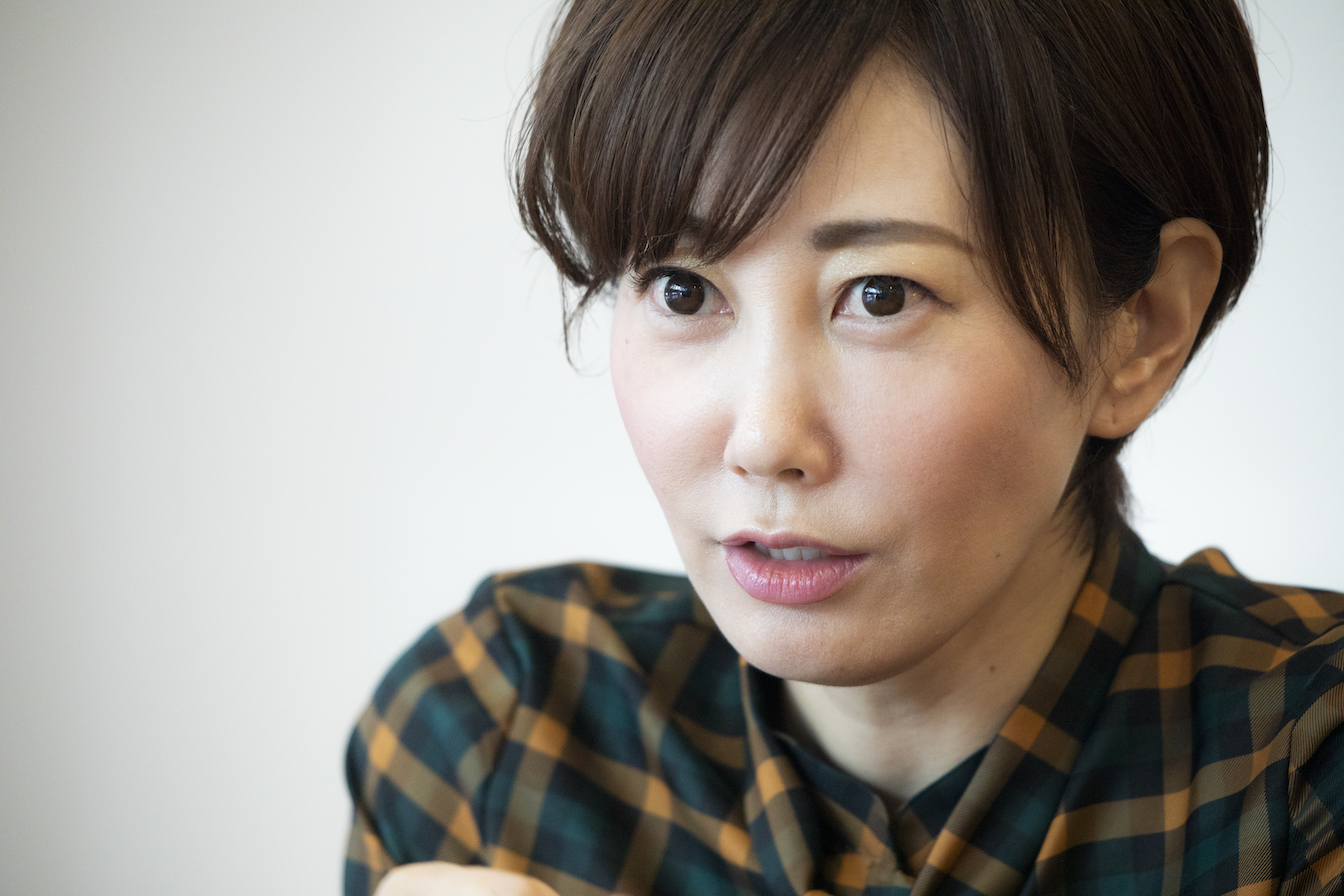

亀石倫子という弁護士は、ユニークなキャラクターと異色の経歴で知られている。GPS裁判やクラブ裁判、タトゥー裁判など、いわゆる「勝ち目のない」と言われる訴訟で弁護人として活躍して注目を集め、メディアなどにもコメンテーターとして出演する機会も増えた。

が、現在の華やかなイメージとは裏腹に、彼女は20代半ばまでずっと、協調性がなく、居場所や役割を見つけられない自分自身にコンプレックスを抱えていた。初めて住んだ大阪の地で、それまでの「不本意な人生」を終わらせるべく、まったくのゼロから司法試験の受験を決意した彼女は、若い頃の自分を振り返って、社会のことより自分のことで手一杯の「超意識低い系」だったという。

そんな彼女が2019年夏に向けて政治家としての活動を開始した。かつて、弁護士になるという選択を「人生のリセットボタン」と表現した彼女は、どんな想いで政治の世界に飛び込むのか? これまで大事にしてきたこと、そしてこれからも大事にしたいこと。最初は「食い気味に断った」という出馬を決意した理由について、ぶっちゃけトークをお届けします。

「政治家に興味ありますか?」と聞かれ、食い気味に「ないです!」って

──亀石さんは弁護士として活躍している時から、ユニークなキャラクターと異色の経歴で話題になっていました。今回の立候補のきっかけを教えてください。

最初は立憲民主党のほうから大阪のセミナーでの講演の依頼がきて。軽い気持ちで依頼を受けました。けど、そこで関係者の方に「政治に興味はありますか?」と聞かれて。その時は相手の質問が終わらないうちに、「ないです!」って食い気味に即答しました。

──食い気味に(笑) 最初は断ったんですね。なぜですか?

わたしはずっと刑事弁護人として活動してきました。刑事弁護人というのは、世界中で誰もその人の味方がいない状況でも、その人の権利を守ろうとする仕事なんです。でも、政治家というのは世間のマジョリティに支持されるほうでしょ、って。直感で正反対の仕事だと感じたんです。

知れば知るほど「とんでもない世界だな」

──では、そこから立候補に至った経緯は?

実はセミナーの休憩時間に、辻元清美さんがわざわざいらっしゃったんです。「尾辻かな子と3人でランチでもどうですか?」「女子会しましょうよ」って。国会議員としてのお仕事が忙しい中来てくださったんだし、ランチ行こうと言われて…なかなか断れないですよね(笑)

でも、内心ではまずいなと。ランチで絶対選挙に誘われると思いました。そこで、女子会前に政治関係の本をたくさん買い込んで、集中的に勉強したんです。入門本的なものから、教科書的なもの、政治家の手記、政策秘書や新聞記者、選挙プランナーが書いた政界裏話的なものまで。政治の世界を何も知らないのに、「自分には向いていない」と言っても、納得してもらえないだろうと思って。

わたしは弁護士だから、相手を説得するためには、まずその世界のことをよく勉強しなければいけないという発想になるんです。きっぱりあきらめてもらおうと。本を読んで、知れば知るほど、「とんでもない世界だな」と思いました(笑)

「普通はやんない」。でも、もう1人の自分が「普通ってなんだよ?」って突っ込んできた

──どういったところが引っかかりましたか?

やっぱり権力社会だし、選挙に関するあれこれも打算的に見えちゃいましたね。わたしは弁護士として大切にしてきた信念を司法の世界では貫くことができたし、まっとうな判決を得ることもできた。でも、政治の世界でそれを貫き続けるのは相当大変なことだぞ、と感じました。もちろん、立派に信念を貫いている政治家の方もいるんでしょうけど、「普通はやらないよな」って。

でも、「普通はやらないよな」って思うと同時に、もう一人の自分が「普通ってなんだよ?」って突っ込んでくるんですよね。そもそも、わたしが弁護士になったこと自体、「普通はやらない」ことを乗り越えた結果だった。わたしは法学部出身でもないし、一般企業で働いていた時も法律なんて無縁だった。子どものころから「普通」を押し付けられるのが嫌いで、「普通は・・・」に捉われたくないという気持ちがずっとあって。

堅苦しい弁護士の世界でも、スーツもバッジも着けず自分らしくやってきたし、普通はやらない勝ち目のなさそうな裁判や、お金にならない裁判に取り組んで結果を出すこともできた。そう考えているうちに、政治に挑戦することを断る理由が見つからなくなってしまった。

新しいことに挑戦する時って、「わたしには無理だ」とか「わたしなんて…」っていう気持ちを誰もが持つと思うんです。今回は、司法試験に挑戦することを決めて以来、本当にひさびさに「わたしなんて」っていう気持ちが湧いてきちゃいましたね。

覚悟は決めた。それでも不安だった3つのこと

──複雑な心理状況ですね。女子会の当日はどうでしたか?

ランチの前日に尾辻さんから連絡があって、「福山哲郎幹事長も来たいって言ってるんですがいいでしょうか?」って(笑)

──それはもはや女子会ではないですね。

完全に包囲される!って思いました(笑)。ランチの日を迎えるころには、自分の中では挑戦してみたい気持ちが芽生えていたのですが、決断できない不安要素がありました。

──引っかかっていたのはどの部分ですか?

3つあって。ひとつは、選挙なんて考えたこともないわたしが、本当に選挙をたたかえるのかという不安。もうひとつはお金。わたし本当に貯金ないので困ったなと。そして一番大きかったのが家族。やっぱり家族が応援してくれないと決断できないです、と。そしたら、辻元さんが、「家族を説得に行く」と。ちょうど遅めのお盆休みで、夫といっしょにわたしの実家の小樽に帰省する予定があったんです。

うちの親、わたしが心配ばかりかけてきたから、誰からも面と向かって娘を褒められたことないんですよ。だから辻元さんと福山さんがわたしのしてきた仕事を評価してくれるのを聞いて感激してしまって(笑)。おふたりに会うまではかなり反対していたのですが、「こんな機会をいただけるなんてありがたいことだから、がんばれ」と。一番の不安だった家族が応援してくれるようになったんです。

──家族といえば、パートナーである「亀ちゃん」のリアクションはどうでしたか?

夫は、わたしが裁判などでメディアに取り上げられるようになって、周りから「あれ、亀ちゃんの嫁さんちゃうん?」と聞かれることが増えたらしくて。本人は「ちゃうで」ってとぼけてるらしいんですけど(笑) 「自由にやってくれたらいいけど俺に迷惑かけないでね」っていつも冗談交じりに応援してくれています。司法試験を受ける時も、刑事弁護の仕事でバッシングされた時も。今回も「政治家て…それ俺にかなり迷惑かかるんちゃうん」と笑っていました。

GPS、クラブ、タトゥー裁判…弁護士として貫いてきた信念

──これまで亀石さんが弁護士として大切にしてきた信念は、これから政治家として実現したいビジョンとどう結びついていますか?

うん。その部分についてもかなり考えました。これまでの自分が大事にしてきたものって何だろう?って突き詰めていくと、もしわたしが政治家をやるなら大事にしなきゃいけないビジョンもクリアになってきた。わたしはたとえば、大阪の梅田の「NOON」というクラブが風営法で摘発された事件で、刑事裁判の被告人となった経営者の弁護人をしていました。

──大阪の梅田にある「NOON」が「風俗営業」かどうかが争われて、一審と控訴審で無罪を勝ち取り、最高裁で確定した件ですね。

NOONの事件はわたしにとっては、ただ法律の運用がどうこうという問題を超えて、時代に合わない法律の運用によって、そこに集うひとたちにとって本当に大切な場所が奪われた、という事件だったんです。

お店の側は、生活のためになくてはならない仕事がいきなり奪われる。DJ、アーティスト、バンドの方々にとっては、自分たちの表現の場が奪われる。クラブに来ている人たちも、人間関係や仕事でつらいことあっても、たとえば週末のお気に入りのイベントで、大好きな音楽や大好きな人たちとの会話を楽しむことで、次の日からもがんばれる。NOONはそういう場所だった。

わたしはひとりで静かに本を読んでいるのが好きな人間なので、クラブに行ったこともなかったし、クラブカルチャーというもの自体、弁護人として事件を担当して初めて知ったんですけど、自分に関係ないとは全然思えなかった。毎日働くこと、自分らしく自分を表現すること、自分の居場所があること。誰かのその自由が奪われるのを容認すれば、いつか、違うかたちで自分自身に返ってくると思った。

──タトゥー裁判では、つい先日、大阪高裁で逆転無罪の判決が出ました。

タトゥー裁判は法律家のあいだでも勝ち目がないと言われていた。お金にもならない。だけど、社会的にいえばすごく重要な事件。タトゥー施術を行っていた彫り師が、医師免許なしで客にタトゥーを入れたことが医師法違反とされて。裁判では、タトゥーの施術は医行為であるかどうかがメインの争点でしたが、医師免許を要求するのは彫り師の「職業選択の自由」を侵害するのではないか、という憲法問題でもありました。

──この裁判では費用をクラウドファンディングでまかなっていました。こうした試みをした理由は?

弁護士の世界も食べていくのが大変な時代になっていて、そんな中、お金にならない裁判に取り組むというのはとても難しんです。だったら、社会的に意義のある裁判に、社会から広く共感と支援を集められれば、みんなで闘うこともできるんじゃないか、というのが動機でした。勝ち目がないと思われていたし、タトゥーに対する偏見もあって最初は協力者を見つけるのも大変でしたが、憲法や医事法、イレズミの研究者、皮膚科のお医者さんたちに協力してもらったり、メディアを巻き込んだりして、クラウドファンディングでも多くのご支援をいただくことができました。

日本社会の現状に「めっちゃ危機感がある」

──ここ最近の日本社会では、マイノリティに対する攻撃的な言説が現れています。LGBTなどの多様性を否定して画一化するような流れもあります。この辺りについてはどう考えていますか?

寛容さが失われ、少数者を言葉の暴力で排除するような空気が蔓延して、嫌な社会だなと思います。有名人が政治的な発言をしたり、政権を批判したりすると、めちゃくちゃ叩かれたりする。学生や女性と話していると、「政治の話をすると変わった人だと思われる」とも聞きます。誰もがなにかに怯えて暮らさなきゃいけない、息苦しい社会になっていってる。その点については、めっちゃ危機感あります。

──出馬会見では「ささやかでかけがえのない自由」という言葉が印象的でした。

わたしが担当してきた事件は、「クラブに行かないから自分には関係ない」とか、「やましいことがなければ監視されることもない」とか「タトゥーは嫌いだし彫り師がいなくなったって困らない」って思われがち。そういう意味では、わたしが守ろうとしてきたのは「ささやかな自由」なのかもしれない。でも、その「ささやかな自由」は、当事者にとって「かけがえのない自由」だし、誰かの「ささやかな自由」が脅かされるのを放置していれば、いつか自分にとっての「かけがえのない自由」が脅かされる社会になってしまう。

弁護人としてやってきたのは、権力や法律によって自由を脅かされているひとたちと一緒にたたかうこと。でも、その根本に法律があるなら、今度はアプローチを変えて、政治家として立法そのものに関わってもいいじゃないか、と思ったんです。

ずっと同調圧力が苦手な「ダメな子」だった

──亀石さんはこれまでも、「勝ち目がない」「難しい」事件を担当されていることが多いです。そうした事件の被告人という立場に置かれたひとたちに、単に弁護人ということを超えた共感があるように思えるのですが。

わたしは子どもの頃から学校ではいわゆる「ダメな子」だったんです。通知表にもつねに「協調性がない」と書かれてきた。中学生のとき、ソックスは白の無地かワンポイントまでって校則があったんだけど、うっすらブルーのソックスを履いて行ってめっちゃ怒られて。でも、なんか釈然としない。なんでうっすらブルーだとダメなのか。先生たちは何を恐れているのか、と。笑

周りからわがままって言われることもあるけど、自分なりにルールの合理性が理解できないと従うことができないというような。だいぶ面倒くさい子どもでした。

でも、個性的ですごく自己主張する、活発なタイプでもなかったんですよね。ただただ集団に馴染めなくて、クラスで仲良くなれるのもいつも1人か2人。友達100人いるタイプでは全然ないし。

「みんなと一緒は窮屈だ」というこだわりの強さと、「何者にもなれない自分」という自信のなさは、ずっとわたしの中の矛盾として抱えていた気がします。

──弁護士として活躍する中で、そうした部分は解消されましたか?

ずっと「不本意な人生」を送ってきて、こんなんじゃわたしは幸せになれない。一から全部やり直すぞ、って決めて挑んだのが司法試験だったんですよね。

なので、どんな大変な事件でも、被告人に怒鳴られても、やくざの弁護で被告人からなめられても、騙されたりすることも、使いっぱしりにされることも、メディアでバッシングされたり傍聴席から怒鳴られたり、それでもまったくしんどいと思わなかった。やっとやりがいを感じられる仕事を見つけ、社会のなかで「役割」を与えられたから。

いくらハードでも、ひるんだりはしない

──国会議員の仕事もハードだと言われています。その点についてはどうですか?

いまは「国会議員は大変なんだぞ」って言われても、逆にワクワクしてますね。新しいフィールドで、これまで大事にしてきた信念を実現するために、また別な角度からアプローチできるなら、もうそれはどんな泥水でも飲んでやるっていう気持ちです。わたしにとっては「やりがい」というのが大事で、もう雑巾がけからやるつもりで飛び込んだので、いくらハードでも、それを理由にひるんだりはしない。

──弁護士の世界も政治の世界もいわゆる「男社会」です。それに関してはどう思いますか?

そう。どの世界も圧倒的に男性が多い。弁護士だけじゃなくて、警察も検察も裁判官も、男性ばっかり。弁護士時代も「女だから」ってなめられてると感じたことはたくさんあったし、悔しい思いもしました。わたしはわたしなりに努力して粛々とやってきたという自負はあります。だけど、どんなに頑張ってもその人らしく自由に生きられない環境というのが、女性にはあると思う。わたしが、「自分らしさ」を大切にしながら政治の場に飛び込むこと、そのことが、「わたしなんて」って悩んでしまう女性の勇気になれればな、って思います。

大阪というまちがわたしを自由にしてくれた

──今回は大阪選挙区での活動ということで、大阪への思い入れは何かありますか?

大阪は、わたしを自由にしてくれたまちなんです。ありがちだけど、わたしは10代の時に地元に窮屈さに感じて、東京に飛び出したけど、そこでも自分に自信を持てなくて、「東京に負けた」という気持ちでくすぶっていた。

だから大阪に住み始めた時、「なんて自由なまちなんだ!」って。一人ひとりの個性があることがよしとされていて、「キャラ立ってない」っていうのが悪口になる(笑) 「自己主張することがいいこと」だという価値観が流れている感じにすごく救われた。

大阪というまちに出会ってなかったら、弁護士になろうとは思ってなかったかもしれないし、刑事弁護の道に進んでいなかったかもしれない。大阪で自分を肯定されて居場所を見つけられてから、地元にいたころの自分も受け入れられるようになって。10代の時ってこじらせがちじゃないですか? いまももしかしたらそんな10代の子がいるかもしれないけど、わたしは大阪で自分をいったん自由にできてから、過去のこともすごく肯定できるようになりました。

──大阪の抱える課題については?

弁護士という職業柄、このまちに生きる人たちが直面する課題にも向き合ってきました。離婚ひとつとっても、やっぱり養育費の水準が低いし、不払いも多い。お母さんのほうも子どもを抱えながらパートや非正規だし、そもそも養育費を支払う側の夫も収入がじゅうぶんにない。女性の貧困は子どもの貧困や、学力の問題にもつながるし、もっといえば一人ひとりがちゃんと生きていける社会にしないと、問題は解決しないです。

大阪でブラック校則の問題が話題になったことも、わたし自身が学校に馴染めなくて、色々と不器用に生きてきたから、すごく気になります。

「超意識低かった」わたしの声があなたに届けばいいなって

──どんな政治家になりたいですか?

わたしは「弁護士らしくない」ってしょっちゅう言われてきたんだけど、逆に「弁護士らしい」って言われるようになったら終わりだなと思ってました(笑)。そんなふうに言われるようになったらわたしのアイデンティティがなくなる。だから、政治家になってもおんなじです。

わたし自身がかつてそうだったように、「政治家なんてこんなもんでしょ」って幻滅している人がいたら、わたしはこれからいい意味で政治家らしくない、「いろんな政治家がいて、こんな人なら応援してもいいな」って思ってもらえる仕事を人生をかけてしていくつもりです。

──最後に、なにか読者へのメッセージがあれば。

わたしも若い頃は政治に興味を持てなかった側の人間なので。国がどうとか、政治がどうとかより、自分のことで頭がいっぱいだった。権威的なものとか権力を振りかざされるのが嫌いだったから、政治家ってそういうものだと思って毛嫌いしてた。超「意識低い」人間だったなって思います。

でも、大人になって、弁護士として社会と関わるようになって、政治がどんなにいまの社会に影響を与えているか、子どもたちの世代に影響を与えるかを知りました。そのことを知らない人がいるなら伝えたいし、知っていて、もう諦めている人がいたら、一緒に「新しい時代を作ろうよ」って伝えたいです。

政治のことなんてわからない、政党のこともわからない、っていう、そういう人たちにアプローチしていきたい。わたしの声があなたに届けばいいなって、そう願ってます。

かめいし倫子 MICHIKO KAMEISHI

1974年、北海道小樽市生まれ。東京女子大学卒業後、通信会社勤務、大阪市立大学法科大学院を経て2009年に弁護士登録。刑事事件専門の法律事務所に入所し、これまでに担当した刑事事件は200件以上にのぼる。『クラブ風営法違反事件』や『GPS違法捜査事件』、『タトゥー彫り師医師法違反事件』など著名な刑事事件を担当。2016年に独立して「法律事務所エクラうめだ」を開設。エクラはフランス語で「輝き」。女性弁護士ならではの視点ときめ細かさを活かし、家庭の問題や少年事件にも取り組む。