2018年11月30日

文化人に愛された伝説の店「クリエイティブハウス アクアク」元主催ーー目指すのは「地方創生」のその先

吉本隆明、谷川俊太郎、山下洋輔、田中泯……。時代を牽引する文化人たちが集った店が、かつてつくばにあった。その名は「クリエイティブハウス アクアク」。アクアクとはイースター島の言葉で「何かを創造しようとする欲求」を指す。ライブハウスのような劇場のような不思議な店で、1979年から2000年までの21年間、数々の前衛的な企画を発表してきた。その存在は現在でも芸術や文化を愛する人々の間で語り草となっている。

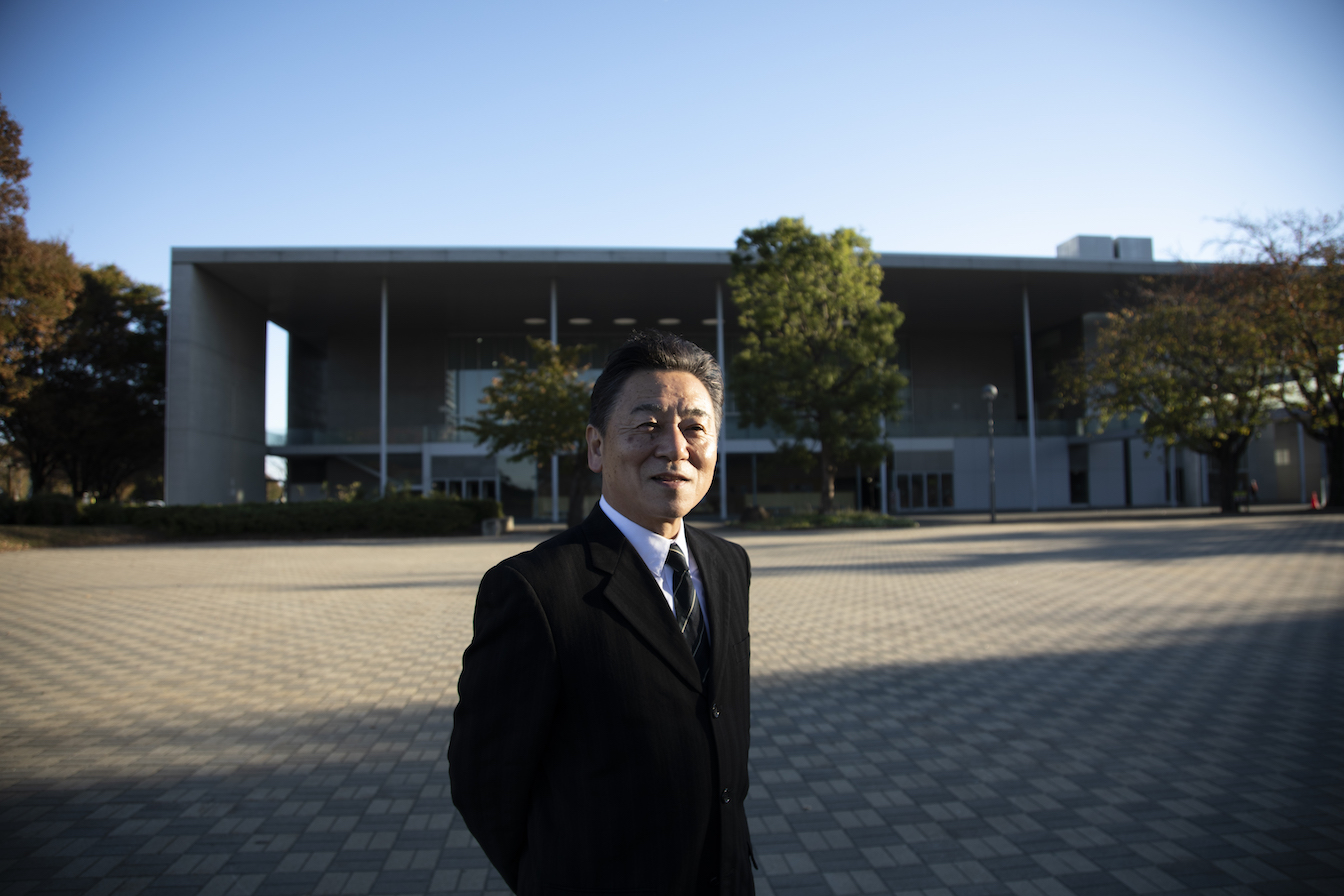

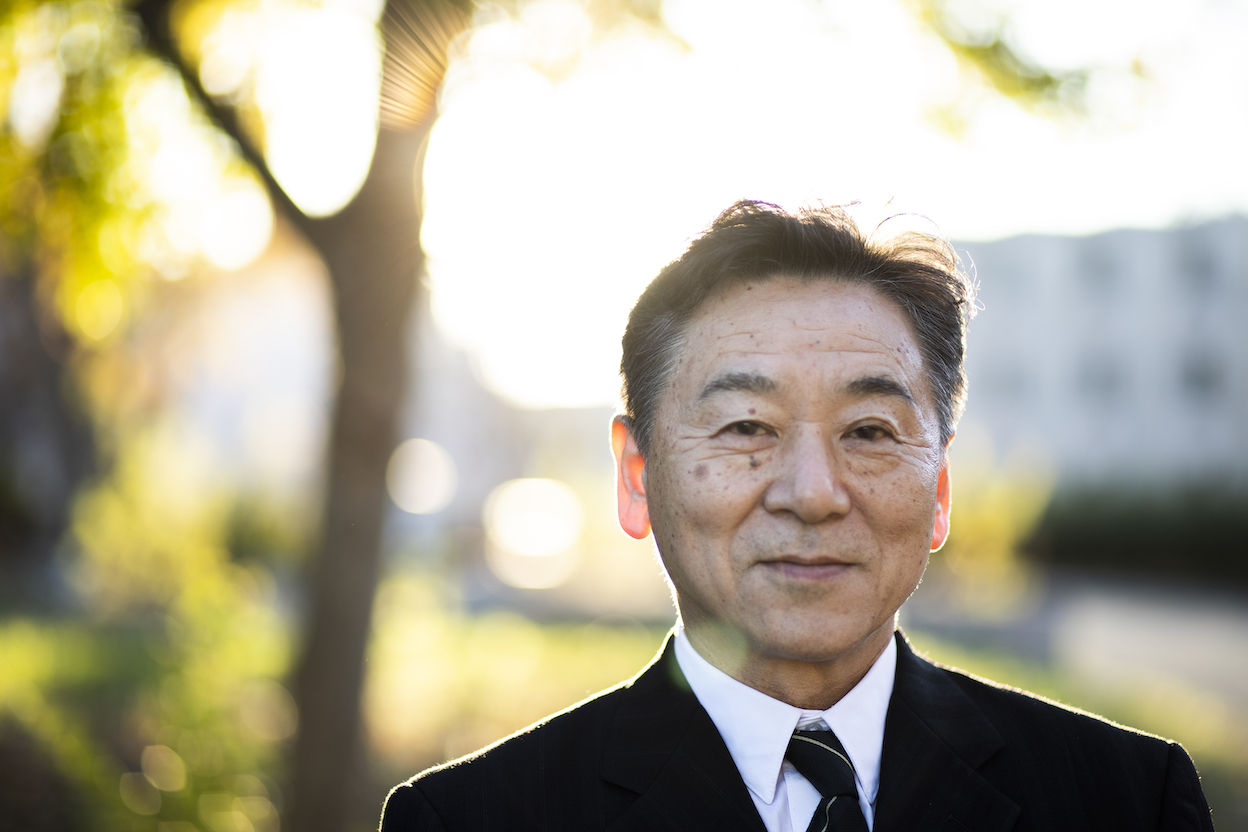

この伝説の店を立ち上げたのが、11月30日告示・12月9日投開票の茨城県議会議員選挙に立候補する野口おさむ。つくば市議を3期12年、つくばみらい市議を1期2年務め、現在は障がい当事者と支援者によるNPOでも働いている。

野口が目指すのは、住民自身が地域のために必要なことを考え、ときには政策を提言し、行動していく政治。行政が一方的に決めたことを住民が唯々諾々と受け入れるのではなく、闇雲に反対するのでもない。一人ひとりの「何かを創造しようとする欲求」を呼び起こすこと、ともに形にしていくことーー。文化と政治、分野は違えど、根底を流れる哲学や行動指針は変わらない。

中学卒業と同時に村を飛び出し、単身で激動の東京へ

──まずは自己紹介をお願いします。

野口おさむと申します。今年で63歳になります。生まれはここ、旧桜村です。合併により、1987年につくば市になりました。子どもの頃はガキ大将でしたね。友達と一緒に柿の木やすももの木に登って実を盗んで、近所のおやじに「コラーッ!」って怒られるような。コミュニティがしっかりしていて、地域の大人が子どもを叱ったり見守ったりしてくれていましたね。

──中学卒業後、上京されたそうですね。

鮮明に覚えているんですが、1970年に三島由紀夫が割腹自殺したとき、先生が慌てて教室に入 ってきたんです。「大変なことになった」って、授業そっちのけで先生が語るのを聞き、これは尋常じゃないことが起こっているのだと思いました。でも、その現場は桜村にはないわけです。学生運動など、時代のうねりを象徴するような出来事が起きるのはいつも東京でした。その現場に行きたい、実際にこの目で確かめたいという強い欲求を持つようになりました。

それで上京を決意したんですが、当時はいまよりもっと東京が遠い存在だったから、周囲からは反対されたし、珍しがられましたね。昼間は葛飾区の精密機器工場で働き、夜は電機大学付属高校の夜間部に通いました。ただ、東京で暮らす内に演劇をはじめとするサブカルチャーにすっかり染まってしまって。結局、俳優学校に入り直すことになりました。

──演劇にのめりこんだきっかけは?

当時は学生運動が盛り上がった激動の時代でした。その運動が一部おかしな方向に進み、その後で新しい指針を与えてくれたのが寺山修司でした。彼の著作に感銘を受けて、演劇や映画の世界にのめり込んでいったんです。17歳のとき、文学座の演出家の藤原新平さんが講師をされていた代々木の俳優学校に入りました。同級生はみんな年上で、映画や芝居に対してすごく真剣な人たちでしたね。

熱意があって、議論も好きで。映画や演劇は、社会の中でどんな役割を果たせるのか。そういうことを日常的に話すのがとても新鮮で楽しかった。いまだにそこから抜け出せずにいるのかもしれません。

吉本隆明、谷川俊太郎、山下洋輔、田中泯…文化人が集まった伝説の店「クリエイティブハウス アクアク」

──茨城に戻った理由は?

世の中がぐっと消費社会に突入していき、1977年にパルコができたことで、いわゆる「セゾン・カルチャー」的なものが文化の領域でも席巻してきた。それで、もう東京にいなくてもいいんじゃないかと思ったんです。同じように考え、田舎に戻って新たな活動を始めたアーティストもたくさんいました。でも、僕の生まれ故郷は、国家が計画的につくった研究学園都市です。そこには文化的なものがほとんどなかった。

つくばというのは、札幌以来2つ目の、国家が計画的に作った都市なんです。しかし、文化は与えられるものではなくつくっていくものだから、ある程度時間が経たないと醸成されません。もちろん、地域に受け継がれてきた伝統文化はあるんですよ。ただ、それと都市とがうまく噛み合っていないように見えました。

だから、つくばに文化の拠点をつくろうと考えたんです。筑波大生数人と1年以上かけて議論し、1979年9月9日に「クリエイティブハウス アクアク」を立ち上げました。

——アクアクはどんな場所だったんですか?

演劇、映画、舞踏、ジャズ、アート、詩の朗読、テレビ番組制作など、何でもやりました。アーティストが面白がるであろう企画を組んで、つくばまで来てもらってね。吉本隆明さんには、「万博とアートを都市の中でどう位置付けるか」というテーマで、筑波大学の山口勝弘教授と対談してもらいました。谷川俊太郎さんの読書会を開いて本人に来てもらったこともあります。絵本作家スズキコージさんのライブペインティングも行いました。共演は「渋さ知らズ」の前身グループ「フェダイン」や、ジャズピアニスト山下洋輔さんの演奏。あれはすごかったなぁ。

山下さんは毎年呼んで、定点観測していたんですよ。彼の変化を見て、時代の変化を読んでいました。石井満隆さんのダンスワークショップも月1で開催していましたね。いまでこそワークショップは一般的になったけど、当時はまだ誰も知らなかったんですよ。日本で最初にダンスワークショップを開いたのは、アクアクなんです。実験的なことばかりしていました。大杉漣さん、品川徹さん、田中泯さん、大友良英さん、山海塾……そうそうたる面々がつくばまで来てくれました。

——2000年にアクアクを閉店していますね。人気の店だったのに、なぜ閉じることに?

元々20世紀で終わらせるつもりだったんです。21世紀は、文化の発信地はリアルからネットに移るだろうと思ってね。場所を選ばないように思いました。そして、その時代のコンセプトをつくっていくのは僕ではなく若者だろう、そうじゃなくちゃいけない、と。僕は20代のとき、40代50代のことを「早く世代交代してくれればいいのに」と思いながら眺めていたんですよ。そんな自分ももう40代になったんだから、現場は若者に譲らないと。そして、僕自身は政治家として文化芸術の予算を確保するなどのサポートに徹しようと考えたんです。

力を入れてきたのは文化政策と情報公開制度

──政治への関心はいつ頃から?

アクアクは「都市や社会とどう関係していくか」をコンセプトとした店だったので、自ずとローカルな政治と関わることになりました。大きなきっかけとなったのは、つくばの合併問題を取り上げるテレビ番組を制作して、地元のお母さんお父さんの「それでいいのか」という悲痛な声を聞いたこと。そこには圧倒的なリアリティがありました。

90年代初頭は、冷戦構造が崩壊するなど、とても大きな変化を実感する時代でした。これまでの左右の対立軸がグラグラと揺れていた。僕たちにとっても、政治的試みが、意味を持たないように感じた。全てが表出してきたように思いました。右も左も表も裏もなくなった。

ところが冷戦の終結後、いろんなものが民営化されたり、いわゆる「新自由主義」という、なんでも市場に任せればよい、という考え方が社会全体に浸透していく中で、僕みたいな人間も、表の政治に積極的にかかわっていいんじゃないか、という気持ちになってきました。それで、「つくば新党」というローカル政党をつくって、市議会議員に立候補しました。1992年のことです。

そこから8年間は、市議とアクアクオーナーという2足のわらじを履いていました。

──当時、力を入れた政策は?

ひとつは文化政策です。当時つくばにコンベンションホールをつくろうという動きがありました。バブルだったので、全国で大きなコンベンションホールが建てられていたんですね。見本市が開ける、だだっ広いホールです。しかし、コンセプトもちゃんとした運営計画もないものだから、建物は立派だけど稼働率は悪く、地元のお荷物になっていた。つくばはその二の舞にしたくないと住民の声を集め、1つは演劇ホール、1つは見本市もできる体育館としました。それが1996年に竣工した「つくばカピオ」です。

文化政策としては、芸術監督制度を取り入れました。監督になってもらったのは、寺山修司の考えを継承したと思われる劇団パパ・タラフマラの小池博史さん。地元のアーティストにも運営委員会に入ってもらいました。苦労も多かったけど、良質な作品が上演されていて、芸術を愛する人たちは幸福な時間を過ごせたんじゃないかな。

──他にもありますか?

もうひとつは、情報公開制度です。行政が持っている情報を市民と共有する。それによって、 市民が行政のやることにただ反対するのではなく、自分たちのまちをどうするか主体的に考え 、行動するようになります。まちづくりが変わっていく。そのためのルールをつくるのが地方自治の役割だと考えました。

現在、情報公開制度は国政でも常識になってますが、元々は地方自治体から始まった考え方な んです。先進的な施策は地方から始まると自負しています。

──つくば市議を3期12年務めていますね。その後は何をされていたんですか?

2004年につくば市長選挙に挑戦するも及ばず、その後は筑波大生が立ち上げた、障がい者の自立支援を行うNPOに参画しました。障がい者を施設に閉じ込めるのではなく、地域で一緒に生きていくためのサポートをするということ。当事者自身が立ち上がり、法案を出して行政と交渉していくこと。多くのことを学ばせていただきました。2016年につくばみらい市議となりましたが、このNPOでは現在もスタッフのひとりとして働いています。

「地方創生」の先へーー異なる価値観がぶつかり合うエネルギー創造の場をつくる

──今回の県議選で訴えたいことを教えてください。

やはり、文化政策は外せません。僕は昔から、人は芸術や文化に触れることで豊かな人格が形成されていくと信じてきました。しかし、日本は先進諸国に比べて文化的なものに予算がつかないし、選挙で訴えても票にはつながりません。だからどんどん文化がないがしろにされるという悪循環が生じています。

茨城県も状況は全く同じで、県の美術館は企画費はとても少ないし、2019年秋に開催される予定だった県北芸術祭も延期となりました。2016年は経費が6億円かかりましたが、70万人が来場しています。1人5千円使ったと計算すると、35億円。経済効果も出ているんです。それでも、価値をわかってもらえませんでした。

──現状をどう変えていきたいですか?

文化というものは、異なるものが混ざり合って生まれます。外部からアーティストが来るとなると、地元の人はざわざわした気持ちになるでしょう。でも、それを乗り越えた先に新しいものが生まれ、地域の魅力へと昇華していくんです。芸術や文化の価値を、心を育む大事なものであることを発信しつづけ、茨城県内で一流の作品を鑑賞・体験できる機会をつくっていきたいと考えています。

人材流出を食い止めるのはどの地域でも共通の課題です。でも僕は、文化こそが積極的に人を呼び寄せ、新しいものを生み出すエネルギーの源泉だと考えています。中央から号令をかけられた「地方創生」の、その先を構想するのは、やはり地域ごとに多様な歴史や文化だと思います。

脱原発…でも県民投票? 大切にしたいのは「エネルギー・デモクラシー」

──原発問題にも熱心に取り組んでいますね。その理由を教えてください。

初めて原発の火が灯ったのが東海村です。「茨城県民の歌」の3番には原発が登場します。2011年の震災と福島第一原発事故以降、県内にも変化が生まれていますが、それでも茨城にとって原発というのは、良くも悪くも大きな意味を持っていたんです。

僕は、茨城から始まったんだから、茨城で終わりにしたいと考えている。時代は確実に脱原発に向かっているでしょう。そこにぐずぐずと時間をかけるのは、政治・経済面においても損失です。原発関連企業が脱原発にシフトできないことによって、未来に大きな汚点を残してしまう。

原発が無くなると雇用が無くなる、と心配する声もありますが、そもそも原発関連の仕事は日雇い労働者が非常に多いでしょう。彼らの雇用をただ守るのではなく、経済的に不安定になりがちなこの日雇いという働き方を変えないといけません。廃炉作業には、100年ほどの時間がかかります。それを公共事業として、適正な労働条件で雇用することが大切です。

また、労働者の受け皿のひとつに、福祉があります。福祉の分野では全く人手が足りていません。現場で働く介護職の方々は低賃金に耐えて頑張ってくださっていますが、大事な仕事なのですから、それに見合った給与を支払わないと。「福祉の現場で働きたい」と志す人が増えるように環境を整えたい。福祉の充実は、社会政策としてではなく、経済政策としても重要な役割を果たすと考えています。

──野口さんは脱原発や再稼働の問題において、県民投票を重視しているそうです。その理由は?

議論をした上で、東海第二原発をどうするか、県民投票で賛否を問いたいんです。時々、脱原 発派の方から、「なぜ『絶対に止める』と言ってくれないのか」と詰め寄られることもあります。もちろん僕は「東海第二原発は再稼働阻止で廃炉にすべき」という立場です。でも、行政や政治家が一方的に決めるのではなく、県民1人ひとりがしっかりと考え、調査し、議論を重ね、その上で 決定することが何より大事なのではないでしょうか。住民の関心度の高い原発問題を通して、自治の基盤を築きたいんです。いわば「エネルギー・デモクラシー」ですね。

つくばでは70年代中頃に「生ごみを大地に返す会」という運動がありました。地域のお母さんたちが始めた運動です。つくばの面白いところは、この第一世代のいろいろな活動が形を変えていまにつながっているところです。2年前には総合運動公園に関する住民投票で、市の決定を覆しました。時間をかけて、住民が自治の力を、市民運動の力を養ってきたんです。この歴史はつくばの宝です。 僕は、その宝を抱き県政で挑戦したい。住民の側から行政に政策を提案するような状況が理想です。そのために、住民のみなさんと一緒に考え、行動すること。これが自分の果たすべき役割だと考えています。

「立憲民主党はあなたです」という言葉は、「当事者の政治」

──立憲民主党を選んだ理由を教えてください。

多様性を認めて、平和憲法を守って、環境政策もちゃんとしている政党として期待しました。自民党に対抗する政党として成長していけば、本当の意味での政党政治が可能になるはずです。現在の政治は時代の変化を否定して、いままでと同じセオリーで物事を進めようとしています。しかし、もう坂の上の雲を追いかける時代ではありません。急な上り坂を上った先に道はなく、どんと落ちてしまったのがバブルです。同じ轍は踏みたくない。

日本がいま迎えているのは、成長期でも衰退期でもなく、成熟期です。そこに必要なのは、中央集権的な強いリーダーシップではなく、地方政治や民主主義の成熟です。つまり、政策決定に市民が関わるということ。大変な作業かもしれませんが、情報を共有し、地域にとっていま何が必要なのか住民と一緒に考え、一緒に取り組む。

そうした草の根民主主義の精神が、「立憲民主党はあなたです」という言葉に表れていると思いました。立憲民主党がやろうとしているのは、当事者の政治なんですね。これまで政治と距離をとっていた人たちが、当事者として政治参加することで、新しい政治文化がつくられようとしている。

いまは離れてしまっている国民と政治の距離をもう一度繋げ直す。それを成し遂げられるのは、立憲民主党だと信じています。

野口おさむ OSAMU NOGUCHI

1955年茨城県つくば市(旧桜村)生まれ。桜中学校を卒業後、単身上京し、サブカルチャーにのめり込む。1979年、つくば市に戻り「クリエイティブハウス アクアク」を設立。音楽・アート・演劇・映画・テレビ番組制作などを21年間行う。1992年につくば市議会議員に初当選し、つくば市政治倫理条例・情報公開条例制定に尽力。また、市民オンブズマンいばらき設立・運営に携わる。2004年から障がい者自立支援NPOで働く。2016年から2018年まで、つくばみらい市議会議員を務める。