2019年4月12日

「痛みをちからに」——日本初の訴訟をたたかい、支援の現場に10年。セクハラ・サバイバーからのメッセージ

性被害告発の #metoo が盛りあがる一方、「セクハラくらい笑って流せるのが社会人」「される側にも責任がある」——そんな風潮がまだ残る日本で、女性が晒されている現実は厳しい。「女性の活躍」といった言葉は飛び交うものの、昨年発表された日本のジェンダー格差指数は、世界144カ国中110位。相変わらず先進国では最低水準だ。

# metooはこれまで沈黙してきたセクハラや性暴力の被害者たちが声をあげるムーブメントだ。が、現在男性議員ばかりが占める国会には、そんな女性たちの声は十分には届いてはいないようにも見える。

「一人ひとりが声をあげ、つながることができれば、被害の痛みはちからに変えられる。わたしは本気です」。そう語るのは、2011年に「日本初の行政訴訟でセクハラに起因する疾病による」労災認定を勝ちとった佐藤かおり。今年1月には、その過程を記した『セクハラ・サバイバル – わたしは一人じゃなかった』を出版した。20代の派遣社員時代、上司からのセクハラで退職を余儀なくされ、迷った末に提訴に踏み切った。一時期は生活に困窮し、自死も考えたのだという。そんな追い詰められた状況から労災認定を勝ちとるまでの経緯と、2019年の日本で政治家を目指す理由を聞いた。

派遣社員時代、セクハラによって退職に追い込まれた

——まず、佐藤さんがこれまで行ってきた活動について聞かせてください。

わたしはこれまで、「女性と人権全国ネットワーク」の共同代表、NPO法人全国女性シェルターネットの事務局長とパープル・ユニオンという労働組合の執行委員長を務めてきました。「全国女性シェルターネット」は、DVや性暴力の被害者に対し、様々な支援を行っている支援団体の全国ネットワークです。パープル・ユニオンは2012年に設立された団体で、セクハラや不当解雇、パワハラの問題に関し、会社と労使交渉などを行ってきました。昨年は故郷の函館に戻って、性暴力被害者支援チームの支援員として働いていました。

——佐藤さんがそうした活動を始めたきっかけについて聞かせてください。

きっかけは、わたし自身が実際にセクハラの被害にあったことです。セクハラ被害者に対する周りの理解のなさ、被害者を支援する制度が不十分であること、そのことを身をもって感じたことが原点です。わたしはその後、国を相手に法廷で争うことになるのですが、被害について公に語ること自体、とても勇気が必要でした。裁判の過程で多くの女性たちに支援してもらった。一人ではなかったからやれたことだと思います。その経験から、過去のわたしと同じように苦しんでいる女性の力になりたいと思い、こういう活動に関わるようになりました。

「自死を考えた時期もあった」——セクハラ被害の実態

——差し支えなければ、セクハラ被害を受けた当時の状況を教えてください。

最初にセクハラの被害に遭ったのは、派遣社員として働いていたときです。男性上司から、食事や旅行に執拗に誘われ、断ってもつきまとわれる日々が続きました。体を触られたり、「愛している」というメールが届いたり、わたしにとっては恐怖の連続でした。

よく「はっきりと断ればいいじゃない」という意見がセクハラ被害者に向けられます。でも、上司と派遣社員という力関係の中で、きっぱりと「嫌です」といえば、不利な扱いを受けることになるかもしれない。解雇されるかもしれない、という不安もあって遠回しに断り続けるのが精一杯でした。職場の雰囲気を壊したくなかったので、誰にも気づかれないうちに加害者があきらめてくれることを祈っていました。

しかし、1年ほど経つとセクハラはエスカレートし、だんだんと嫌がらせも始まった。たとえば、わたしが休憩室に行くとその人もついてきて、「俺のことが嫌いなのか」などと問い詰められる。用もないのに毎日内線をかけてきたり、パーテーション越しに覗きこまれたり…同僚が間に入って助けてくれることもあったんですが、いつも助けてくれる人がいるわけじゃない。

当時の仕事にはやりがいも感じていましたし、家族の生活を支えていましたから、絶対に辞めたくなかった。結果、心理的にどんどん追い詰められていきました。解離性健忘と言うのですが、買った覚えのないナイフやロープがバッグに入っていたこともありました。死ぬしかないと思ってしまうところまで追い詰められていたのだと思います。

——その後、退職をするまでの経緯はどんなものでしたか?

セクハラが始まってから半年くらい経ったとき、わたしの異変に気づいた友人が心療内科の受診を勧めてくれました。そのころのわたしは周りから見ても一目瞭然なほど憔悴していたんだと思います。病院では適応障害・強迫性障害と診断され、治療もしていきましたが、最終的にはもう勤務できる状態ではないといわれて、退職を余儀なくされました。

セクハラ被害者への支援が行き届かない現実

——会社の相談窓口などは利用しましたか?

もちろん利用しました。派遣先と派遣元、両方に相談したんですが、加害者の上司は会社内で権限のある人間だったので、「あいつはそういうことをする人間じゃない」とか、「あいつは派遣社員のために努力しているんだ」などと言われました。「今まで通り仲良くやってくれよ」と説得されることもありました。会社内で相談しても、結局は加害者を擁護する人ばかりでした。

——そのほかの機関にも相談しましたか?

はい。でも無料相談ではただ話を聞いてもらうだけで終わってしまいましたし、医療機関では「なぜ、嫌だと言えなかったの?」と問いただされる。弁護士に相談しても、「証拠がないから(行動を起こしても)あなたが傷つくだけだ」と言われました。

労災認定を申請するために労働基準監督署にも行きましたが、セクハラだけで労災認定された前例はないため、「長時間労働など、他の過失がなければ難しい」という結論で。わたしはやけになってしまって、思わず「じゃあわたしが死んだら労災認定してくれるんですか?」と聞きました。

——当時の会社の窓口や公的機関は、佐藤さんの力になってくれなかったんですね。

むしろ、相談するたびに期待しては絶望し、傷が深くなっていった。仕事を失い、生活も厳しくなり、追い詰められました。「次に相談するところでわかってもらえなかったらもう自分の人生を終わりにしよう」とまで思いつめていた時、病院の受付で一枚のカードを目にしました。それが、「北海道ウィメンズ・ユニオン」でした。

ウィメンズ・ユニオンの支援を受け、日本初の労災認定の行政訴訟へ

——北海道ウィメンズ・ユニオンは、他の支援機関とどう違っていましたか?

それまで相談したところと一番違ったのは「あなたは悪くない」と言ってくれたこと。初めてでした。それまでの相談ではずっと、自分が責められているように感じていました。「わたしに問題があるのかな」と自分でも思ってしまうくらい。

「苦しんでるのはわたしひとりじゃないんだ」と気づけたことも大きかった。冷静に考えてみれば問題なのは、セクハラ被害に対する法整備の不十分さと、支援体制の貧弱さですからね。労災申請をしようと思えたのも、ウィメンズ・ユニオンの方たちが真剣に話を聞いてくれたからです。

——佐藤さんのケースはすぐに労災として認定されましたか?

大変でした。わたしは職場のセクハラによって精神疾患を患いました。だからこれは労災だ、と訴えたんですが、「事業主によるセクハラ相談システムは機能していた」「発病前6ヵ月の間に相談をしていなかった」などという理由でことごとく棄却されて。

でも、セクハラをはじめとする性暴力は、そもそも近しい関係の中で行われることが多く、すぐに人に相談できない。それはセクハラ被害の本質です。そのことがなかなか理解されなかった。その当時も男女雇用機会均等法など、セクハラを防止する法制度自体はありました。しかし、被害の実情にあった適用はなされていなかったんです。

退職後、アルバイトをしては倒れ、傷病手当が切れたらどうやって生活すればいいのか、不安の毎日でした。もう仕事に復帰することはできないのではないか、とも悩みました。「なぜセクハラのせいで働くこともできなくなって、生活も苦しくなっているのに、労災保険が適用されないのか」と疑問に感じて。最終的には、訴訟を起こすことを決めました。

怖かった。それでも背中を押してくれたもの

——訴訟を起こすのは怖くなかったですか?

かなり怖かったです。「周りに理解されないんじゃないか」という気持ちがあって、なかなか踏み出せずにいました。でも、わたしがここで泣き寝入りしてしまったら、問題のある制度や社会の意識は放置されたままです。

悩みに悩んで、時効のまさにその日に裁判所に訴状を提出しました。でも、当日に「訴訟します」って言ったって、いろんな書面を作るのは間に合わないはずでしょう?実は、支援してくれていた人たちが、「もしその気になったらすぐ手続きができるように」って、わたしには黙って書面だけを用意していてくれたんです。被害者の気持ちが揺れることも想定済み。支援者って凄いんです。ありがたかったです。

——最終的に佐藤さんの訴えはどうなりましたか?

8年もかかりましたが2011年に勝訴しました。セクハラによる労災が日本で初めて認められることになったんです。これをきっかけに、セクハラを積極的に労災認定するよう、労災の基準が厚生労働省によって見直され始めました。

基準の見直しの検討会に、被害に遭った一人ひとりの声を集めた要望書を提出したのですが、それらの要望の多くが、基準に盛り込まれていったんです。それを見たとき思わず涙が出て、「あきらめなくてよかった。国を変えることができるんだ」と実感しました。当時は民主党政権で、政権内部に被害者の声に耳を傾けてくれる政治家がいたのも大きかったと思います。

2019年のいま、セクハラをなくすために必要な3つのこと

——佐藤さんはいま、政治家になることを目指して活動中です。セクハラや性暴力をなくすためにはどういった取り組みが必要だと思いますか?

たくさんあります。わたしが重視したいのは3つです。ひとつは法整備、もうひとつが人権教育、最後に議会の男女比の改善、いわゆる「パリテ」です。

まずひとつめの法律の整備について。日本においてセクハラを防止している法律は、男女雇用機会均等法です。しかし、この法律はセクハラを防止するものであって、禁止はしていない。実際に、2006年の改正でセクハラ防止規定が強化されたにもかかわらず、被害は減っていない。つまり防止規定だけではセクハラに対する抑止力にはなっていないのは明らかなんです。

法改正によって罰則規定も設ける必要がある。国際労働機関(ILO)でも現在、セクハラに関する国際基準を作ろうという流れがあるのですが、日本は大きく遅れをとっています。したがって均等法の改正だけではなく、新たな法律を作っていく必要もある。数々のセクハラの事例を教訓として、より包括的な法整備を進めていく必要があります。

——人権教育に関してはどうですか。

セクハラや性暴力というのは、相手の人格を尊重していないことが根本的な原因としてあると思います。その意味で、誰であろうとひとりの人間で、他者の欲望を充足させる道具のように扱われるべきではないと、そうした教育が必要です。言葉を変えれば、性別や能力や特徴にかかわらず、個人の存在にきちんと価値を認める、ということ。

セクハラの被害は被害者の「心がけ」によっては防げません。加害者が加害をやめなければいけない。これ以上加害者を生まないためには、「他人を尊重する」という、すごく初歩的で、しかし根本的な人権教育が必要です。

——議会の男女比の改善、いわゆる「パリテ」に関しても聞かせてください。

性暴力やセクハラに関してはよく「被害者の声なき声」というふうに表現されます。つまり、多くの人に届くような声ではなくても、声は確かにそこに存在しているんです。ただ現状では、そのような被害者の声を国会で拾い上げるアンテナのある人が少ない。もしくは、声を聞く議員がいても、その声に共感する人が少ない議会の中では無力で、法整備にまでもっていくことができない。

声に耳をかたむけ、聞き取った声を政策に反映していくためには、ジェンダーの視点や人権意識の高い議員が、言い換えれば当事者性の高い議員がより多くいることが重要です。男性はセクハラや性暴力などの被害に遭うことは女性に比べて少ない。セクハラの問題で苦しむことの多いのが女性だと考えれば、そもそも当事者である女性議員は10%しかいない。人口比は半々なのに、国民の声を代弁する議員数が9:1というのは、明らかに異常な状況ですよね。

現在は偏っている男女比を改善し、当事者の声をより包括的に反映することができるようになっていけば、これまでの政策の優先順位も変わってくると思います。

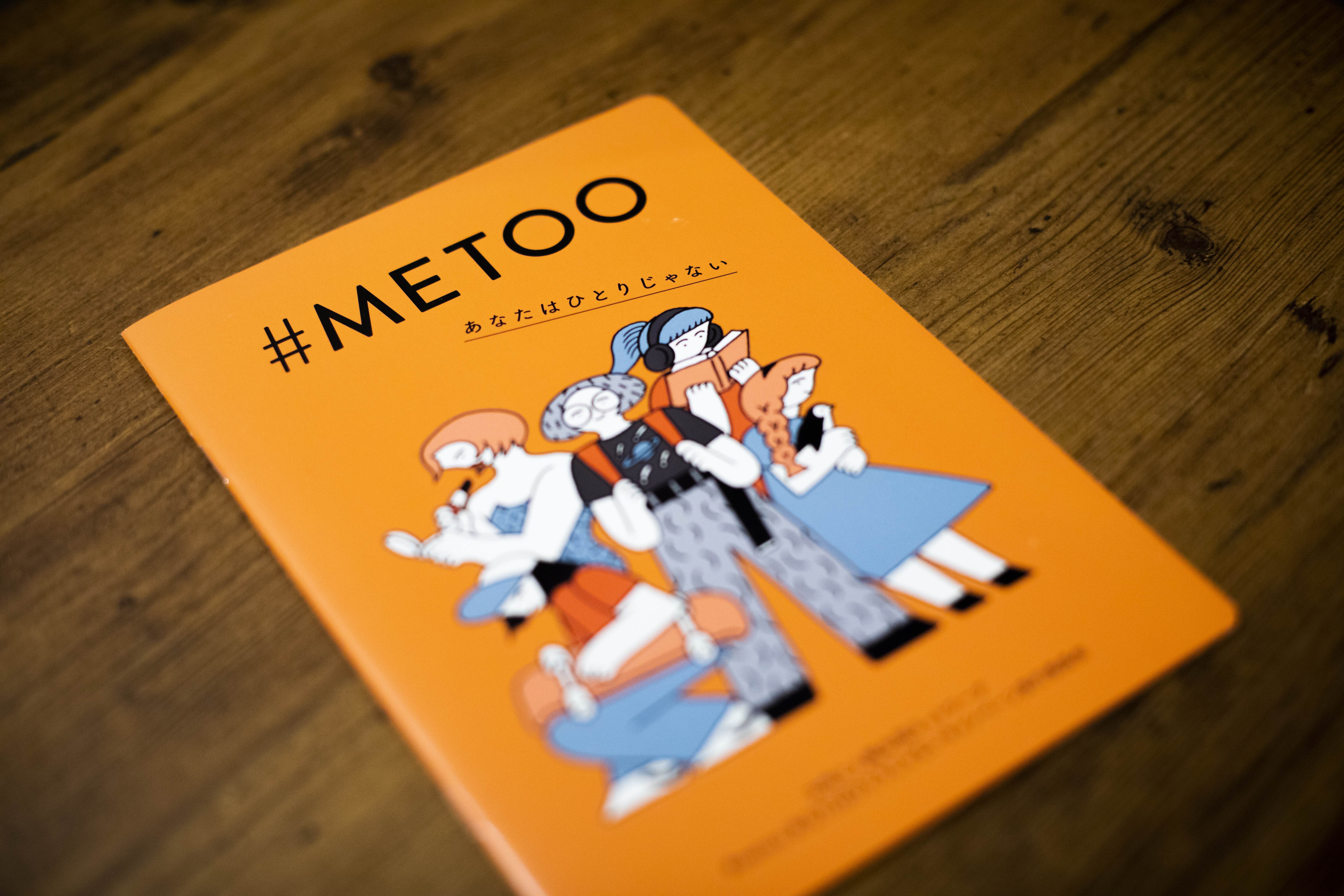

「あなたはひとりじゃない」——生きづらさを抱えたひとたちに伝えたいこと

——セクハラや性暴力の被害を受けた方々に伝えたいことはありますか?

「あなたはひとりじゃない」って伝えたいです。人は孤独だと、自分が抱えている生きづらさは自分だけの問題だと考えてしまう。情報がなくて孤立してしまっている人も多い。わたしもセクハラで苦しみ、人生のどん底にいたときはそうでした。

わたしは、様々な支援を通じて、同じような想いを抱えている人たちに会って解放されたんです。「自分だけじゃなかったんだ!」って。今も同じように苦しんでいる人が、この社会には大勢いる。あなたはひとりじゃないし、多くの困難は個人じゃなく、社会のほうの問題だったりする。一人ひとりの声をつなげれば、国だって動かせる。わたしは本気でそう思ってます。

——支援の現場にいた経験は、これから政治の分野でも活きると思いますか?

わたしはDVや性暴力被害者支援の現場に10年いました。性暴力やDVの被害者、その子どもたちが、普通の生活を送ることがいかに難しくなってしまうか。そのしんどさや理不尽さと常に向き合ってきました。そういった経験を、法律や制度に反映させたい。政治は、生きづらさを抱えている人たちの味方になれるはずなんです。

被害を打ち明けることに対するハードルの高さも実感してきました。わたし自身もそうでしたが、人に話しづらい内容ですし、電話相談ですら抵抗感がある人が多いと思います。被害者は孤立していることも多いため、そもそも相談機関があるという情報すら知らない人もいる。

いま現場で課題となっているのは、孤立しているかもしれない彼女たちに、いかに情報を届けるかということ。わたしの地元北海道では大学生が協力してくれて、ゼミでリーフレットを作り、小中学生に配るという方法を実践しているのですが、そういった取り組みも、政治の後押しがあればもっと広がりが出るはず。

なぜ立憲から?

——これまでの経験と政治家としてのビジョンを立憲民主党でどう活かしたいですか?

立憲民主党は、夏の参議院選挙で、比例候補者の4割以上を女性にするということをアナウンスしています。若い政党ならではの、先進的な挑戦だと思います。これからまだまだ変えていくべきところはあるにせよ、苦しんでいる人たちや、社会を変えたいと思っている人たちの一番近くにいる存在になったらいいなと思っています。ジェンダー平等推進を掲げているのも立憲民主党だけですから。

——最後に、佐藤さんにとっての理想の社会について教えてください。

誰もがこの社会で尊重されて生きていけるようにすること。わたしはセクハラやDVなどの性暴力の分野でスペシャリティを発揮したいと思っていますが、解決すべき問題は、セクハラやDVだけではありません。

性別や、性的マイノリティであることを理由に差別されるような時代は終わらせたい。それは貧困や格差、教育の問題でも同じです。高校や大学に行くために借金を背負うことがない社会。そんな当たり前の社会をつくりたいです。

実は、政治家になろうとわたしが決意したのも、これまで出会ってきた女性や子どもたちの存在に背中を押されたからなんです。つらいことがあっても、支援の中でみんな少しずつ笑顔を取り戻していくんです。彼女たちの笑顔がいつまでも続くような社会にしたいです。

佐藤かおり KAORI SATO

1967年北海道稚内市生まれ。國學院大学北海道短期大学部国文科を卒業し、医療現場に7年間勤務。同時に司会業15年。派遣社員として勤務した大手通信会社でセクハラ被害に遭う。2010年にセクハラ労災行政訴訟を起こし勝訴(2015年)。パープル・ユニオン執行委員長、女性と人権全国ネットワーク共同代表、性暴力禁止法をつくろうネットワーク運営委員、NPO法人全国女性シェルターネット前事務局長。著書に『セクハラ・サバイバルーわたしは一人じゃなかった』(2019年、三一書房)がある。